Tina Gesmundo sul tema “Disambientazione del mito: Antigone, Clitennestrae e Medea ci interrogano”

DATA: 27 Febbraio 2023

TAGS:

Incontro del 23/02/ 2023 presso biblioteca Ricchetti con la prof.ssa Tina Gesmundo sul tema “Disambientazione del mito: Antigone, Clitennestrae e Medea ci interrogano” organizzato dall’associazione Donne in Corriera.

Un pomeriggio indimenticabile quello trascorso con Tina Gesmundo, mia ex preside del liceo Salvemini, scuola che ho amato tanto, in tutti gli anni vissuti come docente. Una donna dalla brillante intelligenza, passionale nei suoi studi che riesce sempre a personalizzare e ad approfondire. Questa sera è stato incantevole ascoltarla, nell’incontro che si è tenuto presso la biblioteca Ricchetti di Bari, organizzato dall’associazione Donne in Corriera.

Perché ci interrogano ancora queste tre donne oggi? Perché forse esistono tante Medea, tante Antigone, tante Clitennestra, vissute in epoche diverse, ma sempre attuali. La domanda che ci si pone è: qual è il valore dei classici oggi, come si possono ricollocare questi personaggi del passato, come si pongono questi autori rispetto agli archetipi, rivisitando e indagando sul mito. Disambientare, attualizzare è forse il modo migliore per coinvolgere anche i lettori più giovani che scoprono la modernità dei classici.

Partiamo da Antigone, questa eroina che contrasta il volere di Creonte e decide di dare una degna sepoltura al fratello Polinice. Creonte non si rende conto di mettere in crisi il suo stesso potere, ma non vacilla, è ostinato, si sente sostenuto dagli dèi fino a che, dopo il suicidio di Antigone, si renderà conto del suo errore, ma sarà troppo tardi. La sua ammissione non corrisponderà però ad una evoluzione del suo personaggio, ma solo a un riconoscimento della catastrofe a cui è stato portato dal proprio comportamento.

Molti filosofi si sono occupati del tema di Antigone, da Hegel e Hobbes fino a filosofi contemporanei. Chiunque tenti di sostenere la causa dell’uno o dell’altro, di Antigone o di Creonte, si rende conto dell’inconciliabilità di questi due opposti. Creonte dal canto suo difende la sua posizione perché segue le leggi dello stato, Antigone segue le ragioni del cuore e dell’amore per suo fratello perché seppellisce un corpo, e un corpo insepolto è un corpo senza onore. Sofocle stesso non dà una risposta, perché non la puo’ dare, non può prendere una posizione. Come dirà G. Steiner nel suo interessante saggio “ Le Antigoni”(1984) ci sono varie Antigoni con svariate tematiche: il tema del rapporto individuo e società, il diritto del singolo contro lo stato totalitario, il rapporto giovani e vecchi, il rapporto uomo e donna ( Antigone resta pur sempre una donna che si ribella all’uomo), il rapporto tra il divino e l’umano.

Le riletture fatte da filosofe moderne mettono in luce aspetti nuovi e interessanti, come farà la scrittrice spagnola Marìa Zambrano che focalizza sulla grande tenerezza che è presente tra le due sorelle, Antigone e Ismene. L’autore greco Ghiannis Ritsos lo ha riletto invece alla luce del periodo storico dei colonnelli vissuto in Grecia. Martha Nussbaum con la sua visione etica cerca di riconciliare i due mondi opposti di Antigone e di Creonte. In realtà il mito di Antigone viene riutilizzato ampiamente durante i regimi dittatoriali ( basti pensare a J. Anouilh o a B.Brecht) e come esempio di oppositrice politica contro il totalitarismo, ma questa appare come una grossa forzatura perché Antigone non è una tragedia politica e Creonte non è un tiranno. Marguerite Yourcenar invece in ”Fuochi” riprende il mito Antigone come creatura di profondo amore.

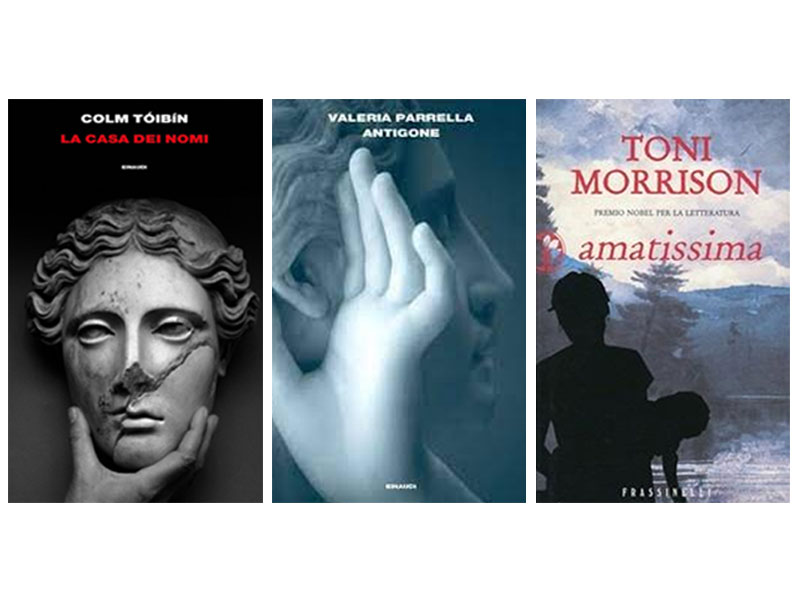

Antigone così tanto disambientata e utilizzata soprattutto come emblema della ribellione nei periodi di totalitarismo viene invece rapportata da Valeria Parrella al tema dell’eutanasia e al potere dello stato sull’individuo che non può scegliere di morire. Il Legislatore/Creonte che con le sue leggi costringe Polinice ad una vita legata ad un ispiratore meccanico. Polinice sarà un corpo intubato, dirà la Parrella “la vita è un soffio che esce, signore e non uno che entra. Io questo so, e non mi pento di quello che ho fatto.” Antigone ha scelto l’amore della cura.

Passiamo poi a Clitennestra, nata da un dio minore. A lei viene fatto un torto enorme. Madre straziata, vede sacrificare sua figlia Ifigenia per volere del padre Agamennone che vuole ottenere dagli dèi il favore nella guerra imminente. Clitennestra è una creatura tenera nella versione euripidea. Forse nella trilogia eschilea sembra la creatura più crudele, la più violenta ma in realtà soffre in una maniera indicibile l’uccisione della figlia e usa la vendetta più antica del mondo per ciò che si vede costretta a vivere. Colm Tóibín, scrittore irlandese, ci regala una Clitennestra con le sue passioni e le sue debolezze profondamente umane. Nella “Casa dei nomi” ci restituisce una magica descrizione di questa ragazzina, Ifigenia, che pensa che sarà sposata da Achille, mentre il padre la porta al sacrificio con l’inganno. “La Casa dei nomi” è la casa della famiglia, è la casa dove Elettra aspetta Oreste, un Oreste malinconico, un Oreste proficuamente dipendente dalla sorella. Non ci sono più nomi nella Casa dei nomi, le divinità iniziano a svanire e la casa un tempo popolata dai loro nomi, risuona ormai a vuoto.

Quella di Tòibìn, che appare molto rispettoso con Clitennestra, non è una vera disambientazione, è piuttosto una carezzevole riappropriata rielaborazione della mentalità delle tragedie classiche. E Clitennestra è la rancorosa regina del mito che vuole vendicare la morte di sua figlia Ifigenia, ma è anche una donna alle prese con il mondo complesso del potere e con un amante Egisto su cui modulare desiderio e controllo.

Infine la Medea di cui ci parla la Gesmundo è la Medea di una disambientazione mirabile. E’ la Medea di Toni Morrison in “Amatissima” ( Beloved), una “black Medea”, una indomabile donna di colore che fa un suo percorso drammatico attraverso l’orrore della schiavitù e la forza dell’amore materno. Un capolavoro della letteratura americana di straordinaria intensità. La schiavitù era un inferno sulla terra all’epoca. In un’interessante intervista su You tube Toni Morrison ci dice che durante lo schiavismo americano le donne erano mercificate, oggettivizzate. Pur di non dare le proprie figlie come merce e come schiave, le madri preferivano ucciderle. Il figlicidio, è noto, nasce per varie ragioni pschiatriche. Ma Medea non lo fa per nessuna di queste ragioni, lei vendica nel corpo dei figli ciò che le viene tolto, è lucida, non è affatto pazza. Toni Morrison ( premio Nobel 1993) riprende la storia vera di Margaret Garner, schiava del Kentucky che uccise sua figlia e le recise la gola, pur di non vederla futura schiava. C’è Sethe, questa donna e c’è sua figlia Denver. All’improvviso bussa alla porta una ragazza che non ha un nome e che la madre accoglie come una figlia, sarà in realtà la sua “beloved”, la sua “amatissima”, la sua bambina che aveva ucciso e che riappare come un fantasma. Ma c’è qualcosa di non detto, che lo rende un po’ ghost story. Quando questo romanzo apparve sconvolse la realtà afroamericana che voleva dimenticare questa storia. Toni Morrison la riporta in vita e fa parlare quindi di una “Black Medea”.

Ogni Antigone, ogni Medea è figlia del suo tempo ed è qui l’universalità e la forza del mito. Rappresentano mille altre noi. L’ amore per le creature del mondo classico non può lasciarci perché ci interrogano sempre. Più le leggiamo, più le sentiamo come nostre sorelle. Le accettiamo per quelle che sono. Questa la conclusione coinvolgente e appassionante a cui ci ha condotto l’ incontro con i classici fatto questo pomeriggio con Tina Gesmundo. Ci ha portate per mano lungo il cammino di queste straordinarie donne del passato che ci restituiscono un dramma universale, con le loro passioni, la loro forza e le loro debolezze, facendole rivivere accanto a noi.

Patrizia Ripa